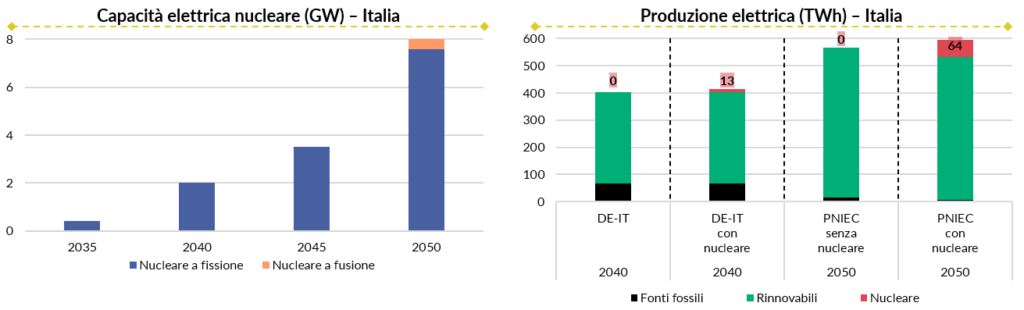

Entro il 2050 l’energia nucleare potrebbe occupare un ruolo più significativo nella politica energetica del Paese: è questo quanto emerge dal primo Nuclear Energy Innovation Outlook, sviluppato dal gruppo di ricerca Energy&Strategy della School of Management di PoliMi e presentato il 26 novembre al Politecnico di Milano. Per il 2050, secondo il team, la produzione elettrica italiana sarà raddoppiata, arrivando a circa 600 TWh, mentre il contributo delle fonti fossili si sarà ridotto significativamente, accompagnato da una larghissima presenza di produzione elettrica da fonti rinnovabili. Il report analizza il panorama nazionale e internazionale, evidenziando il potenziale contributo delle nuove tecnologie e le condizioni necessarie per un loro concreto sviluppo.

“È in questo contesto che maturano le valutazioni sul possibile inserimento di una quota di generazione nucleare nel mix italiano – spiega Vittorio Chiesa, responsabile dello studio e direttore di Energy&Strategy -. Secondo gli scenari Pniec, infatti, l’obiettivo sarebbe quello di arrivare nel 2050 a 8 GW di capacità nucleare installata, per una produzione di 64 TWh. Solo dal 2040, però, il contributo del nucleare inizierebbe ad avere qualche rilevanza nel mix energetico nazionale, con una produzione stimata di 13 TWh che sostituirebbe in parte la quota di fabbisogno oggi coperta da import e fonti fossili”. Nel 2050 invece il nucleare potrebbe sia coprire una piccola parte di produzione oggi appannaggio delle Fonti di energia rinnovabile (Fer), sia sostituire per la loro quota il termoelettrico e l’import, sostanzialmente azzerandoli.

“Naturalmente questo non vale solo per l’Italia – conclude Chiesa -: nel mondo, al 2050, la previsione di nuova capacità installata per il nucleare è del +74%, negli scenari conservativi, arrivando fino a +157% nei più ottimisti. Oggi sono oltre 400 le centrali nucleari attive, cui se ne aggiungono più di 50 in costruzione, con un ruolo particolarmente rilevante della Cina. Crediamo dunque che una quota di nucleare potrebbe contribuire fattivamente alla decarbonizzazione del nostro Paese al 2050. Il percorso resta però sfidante: sarà fondamentale intervenire rapidamente su normativa, governance, autorizzazioni e sviluppo della supply chain per non perdere la finestra industriale che le tecnologie abilitanti potrebbero aprire nei prossimi anni”.

Smr e Amr: il ruolo delle tecnologie innovative nel nuovo panorama nucleare

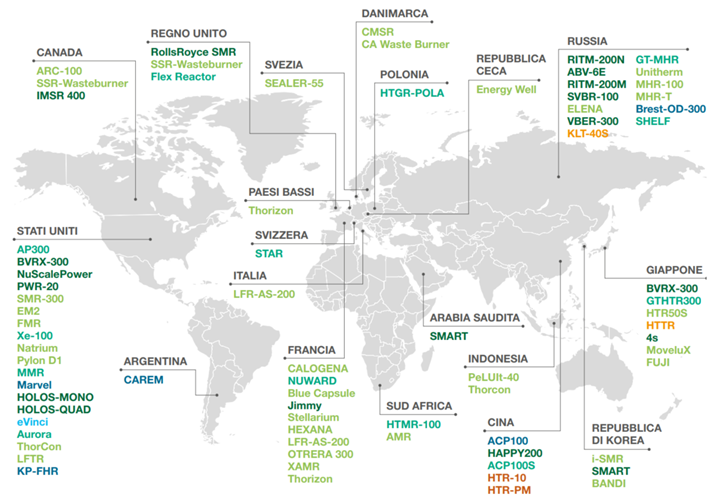

Il rapporto dedica un approfondimento specifico agli Small Modular Reactors (Smr) e agli Advanced Modular Reactors (Amr), tecnologie oggi considerate centrali nei programmi energetici di sviluppo del nucleare sia in Europa che negli Stati Uniti e in Asia. Gli Smr, nuovi reattori in fase di sviluppo caratterizzati da taglie ridotte (fino a 400 MW), maggiore flessibilità operativa e tempi di costruzione stimati più brevi, rappresentano una possibile soluzione per integrare capacità programmabile e a basse emissioni in sistemi energetici dominati da rinnovabili non programmabili.

Gli Amr, ossia i nuovi reattori di IV generazione, sono invece ancora in fase di ricerca (Trl 5-6) e si distinguono per le elevate temperature di uscita e una gestione ottimizzata del combustibile, aprendo a usi cogenerativi e industriali particolarmente rilevanti. Il Nuclear Energy Innovation Outlook mostra come tutti gli scenari internazionali prevedano una crescita significativa della capacità installata di Smr al 2050 e come, parallelamente, molti Paesi stiano accelerando anche nella costruzione di nuovi reattori modulari. Sono ancora pochi i progetti Smr in funzione o in stato avanzato di realizzazione, ma molti sono in fase di progetto (in particolare in Occidente), perché più flessibili e con costi Capex ridotti.

Un Paese senza reattori, ma con una filiera industriale già attiva

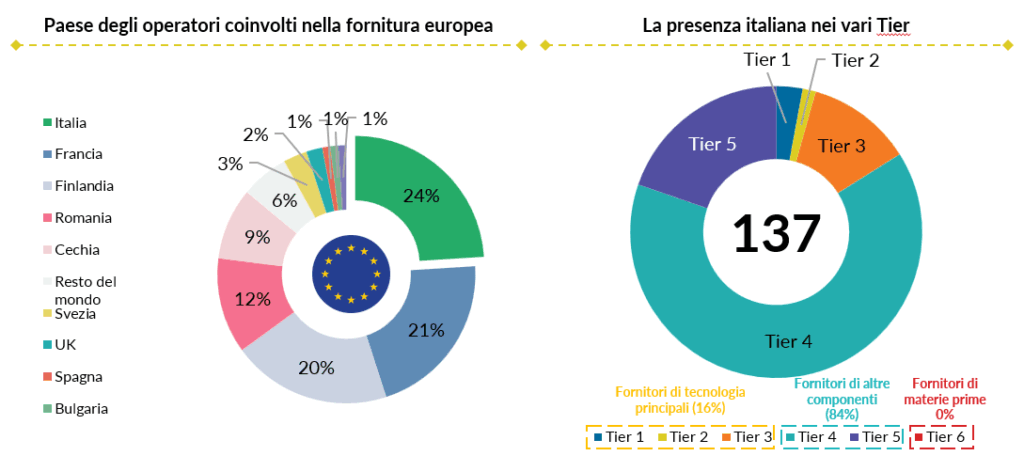

Sebbene l’Italia non disponga attualmente di centrali nucleari, il rapporto mette in luce come il nostro Paese sia già ampiamente presente nella filiera europea del nucleare, con un ruolo significativo nell’ambito della componentistica avanzata, dell’ingegneria e dei servizi specialistici. Secondo le analisi condotte, il 24% del campione di fornitori è in Italia, davanti a Francia (21%) e Finlandia (20%).

Quanto alle catene di fornitura delle componenti di un reattore, le aziende italiane si collocano soprattutto nei Tier 4 e 5 della supply chain (84%), dedicati a componentistica non nucleare, fornitura di componenti elettriche, acciaio, fornitura di servizi di consulenza o montaggio, più altre attività come quelle dedicate al decommissioning.

Una quota più contenuta (circa il 16%) è invece attiva nei Tier 1, 2 e 3, dove troviamo le imprese che si occupano della progettazione degli impianti o di componenti nucleari e principali, come le turbine e i generatori. Una base industriale è quindi già esistente, diffusa e in larga parte integrata nei principali programmi europei, e rappresenta un elemento potenziale di forza nel caso di un ritorno del nucleare in Italia.

Le aspettative degli operatori: criticità aperte e priorità da affrontare

Nel report si approfondiscono anche il quadro regolatorio e le prospettive degli operatori. Il Ddl inviato alle Camere, con l’intento di accelerare un nuovo quadro normativo, racchiude interventi che spaziano dalla creazione di un’autorità indipendente alla revisione normativa, dalla definizione dei siti alla gestione dei rifiuti radioattivi, fino al supporto alla ricerca e allo sviluppo industriale.

L’analisi evidenzia le principali criticità che gli operatori ritengono urgente affrontare per rendere realistico un programma nucleare nazionale, soprattutto in vista degli obiettivi del Pniec 2024 (400 MW al 2035, fino a 8 GW al 2050). Innanzitutto, il quadro normativo italiano va allineato a quello dei Paesi europei con capacità nucleare operativa, anche perché i nuovi reattori necessitano di un framework legislativo dedicato. La lunghezza degli iter autorizzativi, al momento superiori ai 12 mesi, deve tendere ai benchmark internazionali e vanno identificati siti idonei dove costruire gli impianti.

Di conseguenza, gli operatori aspettano dei cambiamenti. A partire dalla definizione di un nuovo quadro legislativo chiaro, stabile e coerente con gli standard internazionali, passando per l’introduzione di procedure autorizzative semplificate, armonizzate con le best practice europee, fino al rafforzamento della Piattaforma nazionale per un Nucleare sostenibile come luogo di coordinamento tecnico-scientifico, chiare garanzie finanziarie e strumenti di supporto agli investimenti, in linea con i modelli adottati nei Paesi leader, il coinvolgimento strutturato della filiera industriale italiana nei programmi dimostrativi europei (Smr/Amr) e iniziative di comunicazione e trasparenza pubblica per aumentare l’accettabilità sociale.