Dal 2014 al 2023, in Italia si sono verificati 164.492 incidenti che hanno coinvolto biciclette. Il numero annuo oscilla tra i 17.400 del 2014 e i 16.488 del 2023, con un calo temporaneo nel 2020 (13.478 incidenti) dovuto alla riduzione della mobilità durante la pandemia.

Il tasso di incidentalità ciclistica resta stabile intorno al 10% del totale degli incidenti stradali, con un picco dell’11,4% nel 2020.

Nel periodo analizzato, l’Atlante stima oltre 3.000 morti e 150.000 feriti, di cui 17.000 gravi nel 2023.

Un dato che, nonostante i progressi infrastrutturali, conferma una riduzione molto lenta del rischio per i ciclisti italiani.

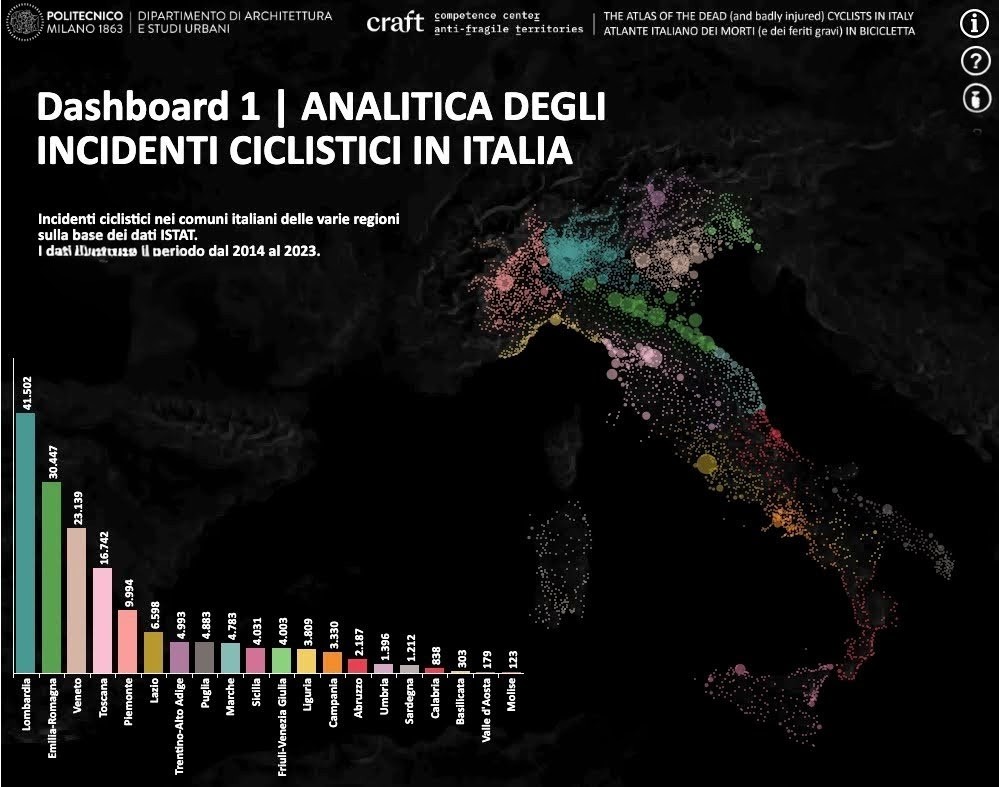

Distribuzione territoriale: Lombardia in testa, Milano la città con più incidenti

La Lombardia si conferma la regione con il numero più alto di sinistri (41.502), seguita da Lazio (30.447) ed Emilia-Romagna (23.139).

Completano la top five Toscana (16.742) e Veneto (15.593).

Le regioni con i valori più bassi sono Basilicata (838 incidenti), Valle d’Aosta (179) e Molise (123).

A livello urbano, Milano guida la classifica con 10.372 incidenti in dieci anni, seguita da Roma (3.457), Padova (3.132), Firenze (2.870) e Bologna (2.828).

Le città di medie dimensioni come Rimini, Reggio Emilia e Modena mostrano tassi di incidentalità elevati rispetto alla popolazione residente, segnale di un uso più intenso della bicicletta in contesti urbani ad alta densità di traffico.

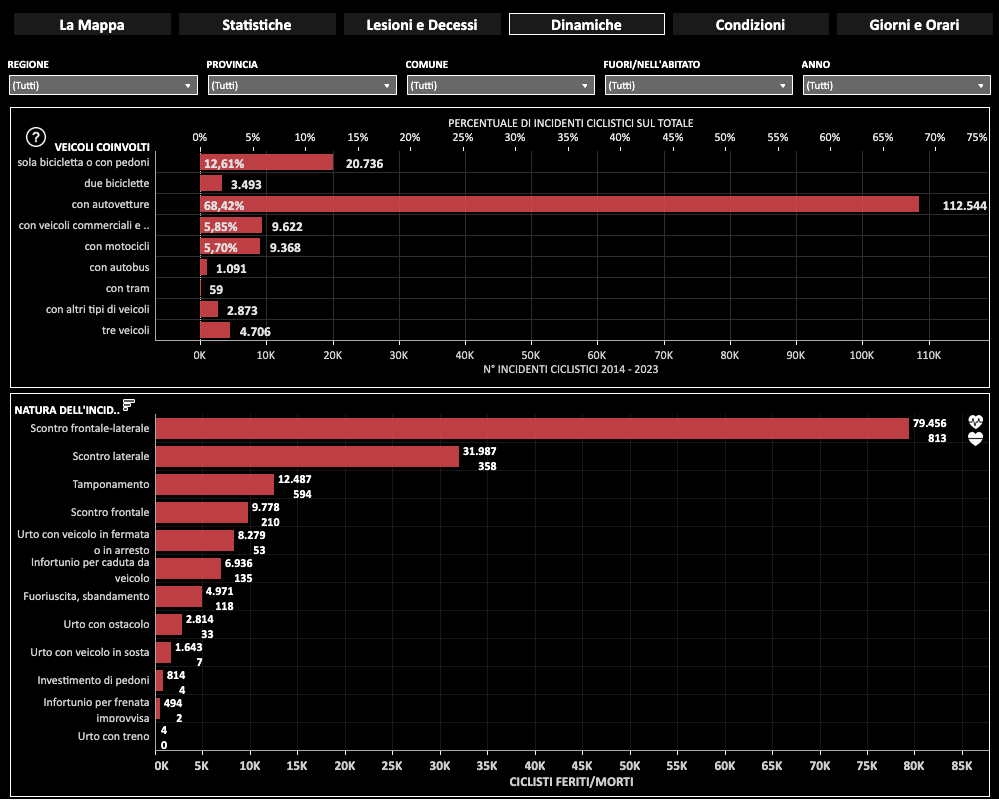

Le dinamiche: collisioni laterali e frontali-laterali le più diffuse

L’Atlante evidenzia che nel 68,4% dei casi gli incidenti coinvolgono autovetture, mentre solo il 12,6% avviene tra biciclette o pedoni.

Seguono gli scontri con veicoli commerciali e camion (5,8%), motocicli (5,7%), e in misura marginale con autobus, tram o treni.

Le collisioni frontali-laterali rappresentano la dinamica più frequente (79.456 casi), seguite dagli scontri laterali (31.987) e dai tamponamenti (12.487).

Più rari gli urti frontali (9.778) e gli incidenti in fermata o in sosta.

Questi dati confermano che i punti critici della rete urbana sono incroci e rotatorie, dove le manovre di sorpasso o precedenza errata sono più frequenti.

Le strade più pericolose: 70mila incidenti sui rettilinei

Sulla base del tipo di infrastruttura, il 43% degli incidenti avviene su strade rettilinee a doppio senso (52.156 casi), seguite da incroci (32.893) e intersezioni segnalate (21.815).

Le rotatorie rappresentano un altro punto critico, con oltre 16.000 sinistri.

Le curve incidono per circa 9.000 casi, mentre gli incidenti in galleria o in pendenza restano marginali.

Il tipo di strada influisce fortemente sul rischio: le carreggiate a doppio senso concentrano oltre 113mila incidenti, mentre le strade a senso unico circa 36mila.

Le strade a più corsie sono teatro di 3.200 sinistri, ma con una maggiore gravità media dovuta alle velocità più alte.

Condizioni di tempo e fondo stradale: il 90% con cielo sereno

Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, le condizioni meteorologiche avverse influiscono solo in minima parte.

Oltre 141.000 incidenti (86%) sono avvenuti con cielo sereno e fondo asciutto.

Solo 7.842 si sono verificati sotto la pioggia, 555 con nebbia e 177 con vento forte.

Gli episodi su strade bagnate o sdrucciolevoli ammontano a poco più di 13.700 casi, mentre le situazioni di ghiaccio o neve rappresentano meno dell’1%.

Questo conferma che le condizioni atmosferiche non sono la causa prevalente: il fattore umano, la distrazione e la mancata precedenza restano i principali elementi di rischio.

Età e genere: uomini tra i 45 e i 64 anni i più colpiti

La distribuzione per età mostra che i ciclisti uomini tra i 30 e i 64 anni rappresentano il gruppo più coinvolto:

- 30-44 anni → 16,95% dei feriti,

- 45-54 anni → 14,12%,

- 55-64 anni → 11,39%.

Tra le donne, le fasce più colpite sono 30-44 anni (6,2%) e 65+ (5,9%).

I dati sui decessi confermano la maggiore vulnerabilità degli over 65, che costituiscono il 43% dei ciclisti uomini morti e quasi il 7% delle donne.

La letalità cresce con l’età, non per comportamenti più rischiosi, ma per la maggiore fragilità fisica dei soggetti anziani.

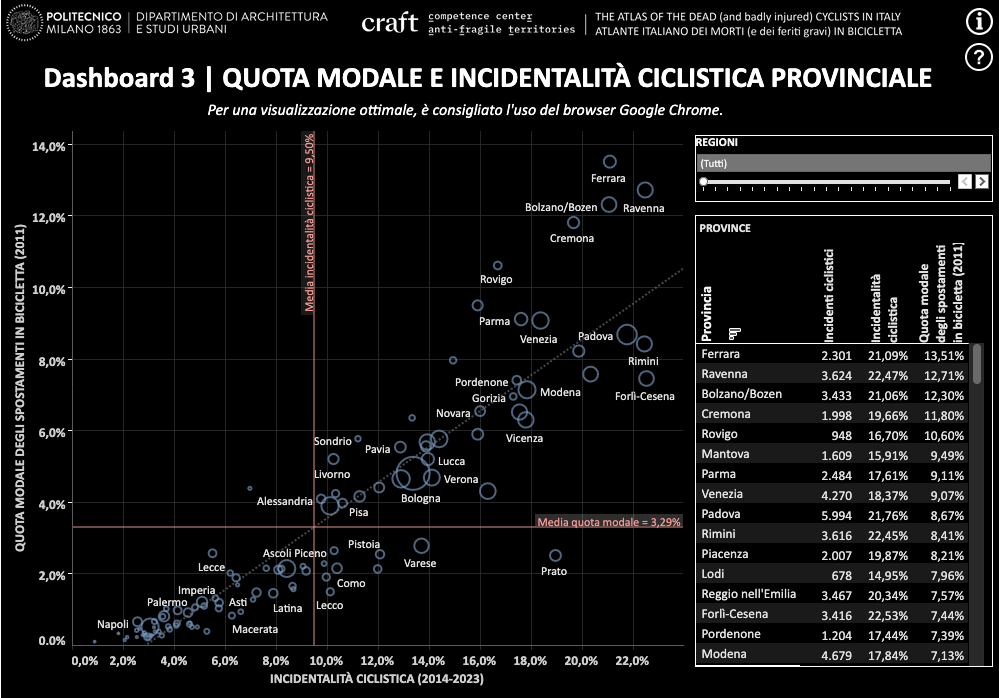

Distribuzione geografica del rischio: Ferrara e Padova ai vertici

L’analisi della quota modale (percentuale di spostamenti in bici sul totale) mette in luce un aspetto cruciale: le province dove si pedala di più non sono necessariamente le più sicure.

Le città con la più alta quota modale — come Ferrara (13,5%), Ravenna (12,7%), Bolzano (12,3%) e Cremona (11,8%) — sono anche quelle con i più alti tassi di incidentalità ciclistica, superiori al 20%.

In media, la quota modale nazionale è del 3,3%, mentre la media di incidentalità ciclistica è pari al 9,5%.

A livello regionale, Emilia-Romagna (13,6%), Trentino-Alto Adige (15,5%) e Veneto (14,8%) sono le aree con la maggiore esposizione, seguite da Lombardia e Friuli Venezia Giulia.

Nelle regioni del Sud la quota modale è più bassa (inferiore al 2%), ma con livelli di sicurezza ancora insufficienti per incentivare la mobilità ciclabile.

Lesioni e mortalità: un rischio che cresce fuori città

Il 73% degli incidenti avviene nei centri urbani, ma quasi la metà delle vittime (48%) perde la vita su strade extraurbane, dove le velocità sono più alte e la separazione tra flussi veicolari è scarsa.

Il tasso di mortalità più elevato si registra tra i 55 e i 74 anni, mentre i giovani tra i 18 e i 29 anni sono coinvolti in incidenti meno gravi ma più frequenti.

L’indicatore di lesività (rapporto tra feriti e incidenti) è più alto nelle province con elevata densità urbana e flussi ciclistici intensi, mentre quello di letalità (rapporto tra morti e incidenti) cresce nelle aree rurali o su strade a lunga percorrenza.

Dati e prevenzione: la mappa come strumento operativo

L’Atlante integra i dataset ISTAT 2022-2023 con coordinate GPS e mappe OpenStreetMap, consentendo di localizzare ogni incidente e di associare le informazioni al tipo di strada, al traffico e alla densità di spostamenti.

Le dashboard interattive consentono di filtrare per regione, provincia, comune, anno e tipo di sinistro, offrendo una base oggettiva per la pianificazione della sicurezza stradale.

L’obiettivo è fornire uno strumento pubblico, gratuito e aggiornato a disposizione di enti locali, ricercatori e cittadini, capace di orientare politiche di prevenzione mirate e interventi infrastrutturali più efficaci.

Conoscere per ridurre il rischio

L’Atlante del Politecnico di Milano non è solo un archivio di dati: è una mappa del rischio e un invito alla responsabilità collettiva.

Dietro ogni numero ci sono vite reali, e la conoscenza diventa il primo passo per salvare vite.

La sfida dei prossimi anni sarà trasformare queste informazioni in azioni concrete — più piste ciclabili, regole condivise, educazione stradale — per rendere la mobilità ciclistica non solo sostenibile, ma anche sicura.

Qui il link all’atlante italiano dei morti (e dei feriti gravi) in bicicletta