La biodiversità sta diventando sempre più un tema economico, una variabile strategica per la competitività destinata a entrare in modo strutturale nel linguaggio delle imprese, nell’offerta tecnologica e nelle politiche pubbliche. Svolge un ruolo fondamentale nel garantire la continuità di servizi ecosistemici essenziali per il benessere umano, come la purificazione dell’acqua, la regolazione del clima, la produzione alimentare o la prevenzione del dissesto geologico. Non solo, integrare la biodiversità nelle politiche aziendali consente di mitigare rischi connessi alla crisi climatica, allinearsi a normative sempre più stringenti, rispondere in modo proattivo alle crescenti aspettative sociali e di mercato, accedere a capitali e finanziamenti di investitori che adottano criteri ESG.

Rispetto a queste tematiche di frontiera, le imprese italiane a che punto sono? Se lo è chiesto il nuovo Osservatorio “Innovazione per la Biodiversità” composto dal gruppo di ricerca Innovation, Strategy & Family Business e dal Food Sustainability Labdella POLIMI School of Management, in collaborazione con l’Istituto Sant’Anna e il National Biodiversity Future Center, che ha presentato il report “Strategie aziendali e soluzioni imprenditoriali per mettere la tutela degli ecosistemi al centro”.

Lo studio, finanziato con fondi del PNRR legati al National Biodiversity Future Center, analizza anche l’offerta di soluzioni tecnologiche per la tutela della biodiversità sviluppate da startup e PMI innovative italiane – a partire da quelle che consentono il monitoraggio ambientale e la misurazione degli interventi, da cui non si può prescindere – e presenta un approfondimento sul settore agroalimentare, uno dei comparti produttivi maggiormente coinvolti nei processi di cambiamento eppure ancora caratterizzato da interventi frammentati.

Sono state analizzate, ove presenti, le Dichiarazioni Non Finanziarie (DNF) di 569 aziende – 414 quotate a Borsa Italiana e 155 società benefit – in 10 settori merceologici: Energy&Utilities, Materials, Industrials, Consumer Discretionary (beni e servizi non essenziali), Consumer Staples (beni primari), Health Care, Financials, Information Technology, Communication Services, Real Estate. Circa il 62% delle imprese osservate pubblica una DNF e 2 su 3 di questi 350 report menzionano la biodiversità.

Ebbene, considerando esclusivamente le azioni concrete già messe in atto, solo 151 aziende (il 43% di quelle che rendicontano e il 27% del totale) dichiarano di avere programmi specifici. Al contrario, circa 80 imprese parlano del tema senza però attivarsi. La spinta principale all’azione arriva generalmente da fattori esterni: normative emergenti, incentivi pubblici e una crescente attenzione da parte degli investitori.

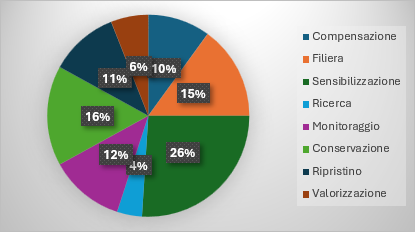

Le tipologie di intervento sono prevalentemente di sensibilizzazione (26%), di conservazione (16%, in particolare la protezione diretta degli habitat impattati dalle attività aziendali), di monitoraggio ambientale (12%) e di ripristino degli ecosistemi (11%). Le azioni lungo la filiera (15%) e le attività di compensazione (10%) risultano spesso meno impegnative in termini economici e gestionali, ma garantiscono ritorni reputazionali immediati. Decisamente più raro è invece il coinvolgimento delle corporate nelle iniziative di valorizzazione della biodiversità (6%) e nei progetti di ricerca scientifica (4%). Le imprese privilegiano interventi “quick-win”, efficaci sul piano comunicativo e reputazionale, ma spesso limitati in termini di impatto trasformativo.

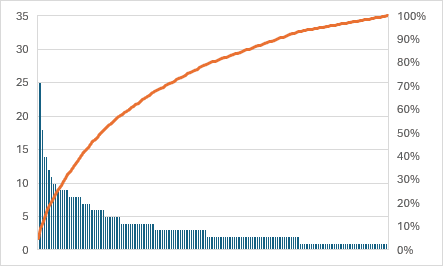

Il panorama degli interventi è particolarmente polarizzato: a 10 aziende, meno del 2% del campione, si deve circa un quarto di tutte le iniziative; con 20 aziende si arriva al 40%, ma ne servono 30 per superare il 50% (vedi il grafico di Pareto). Dunque, pochi first‑mover e poi una “coda lunga” di oltre 120 aziende con un una o due azioni concrete messe in atto.

I player più attivi si concentrano nei settori a maggiore impatto ambientale e dipendenza dalle risorse naturali, come Energy&Utilities, Consumer Staples e Materials, dove la biodiversità assume un ruolo strategico sia operativo che reputazionale e vi è una forte pressione regolatoria. Nel settore Energy & Utilities il 94% delle aziende che redigono la DNF menziona la biodiversità e quasi 9 su 10 traducono le parole in iniziative concrete. Seguono Consumer Staples, dove il 54% delle imprese ha già avviato iniziative concrete spinte da filiere agricole soggette a standard sempre più rigorosi, e Materials, con il 40% di società con progetti attivi, un dato che riflette la forte dipendenza di chimica, cemento e cartiera dalle materie prime naturali.

Le società benefit, pur più attive nella rendicontazione (oltre il 70% rende pubblica la propria DNF, contro il 58% delle quotate), risultano in realtà meno operative: in termini assoluti, solo il 24% delle benefit ha avviato progetti specifici, mentre le quotate arrivano al 28%; tra quelle che pubblicano il report, le percentuali sono rispettivamente 34% per le benefit contro quasi la metà (48%) delle quotate.

“Le grandi imprese svolgono un ruolo ambivalente nel rapporto tra business e biodiversità – commenta Josip Kotlar, Professore ordinario di Strategia, Innovazione e Family Business alla POLIMI School of Management -: da un lato sono tra i principali contributori del degrado degli ecosistemi, dall’altro lo subiscono, poiché compromette la disponibilità e la qualità delle risorse di cui necessitano. Possiedono inoltre il potenziale per diventare agenti di cambiamento decisivi, integrando la tutela della biodiversità nelle strategie di business. La capacità di investimento, l’influenza sulle catene globali del valore e il potere di orientare i modelli di produzione e consumo conferiscono loro un ruolo determinante nel promuovere la tutela della biodiversità e favorire la transizione verso modelli di sviluppo sostenibili”.

“Le evidenze raccolte dall’Osservatorio delineano alcune implicazioni decisive per chi progetta, investe, regola o innova in questo ambito – aggiunge Raffaella Cagliano, Responsabile Scientifica del Food Sustainability Lab e Professoressa ordinaria di Gestione delle Persone e delle Organizzazioni, sempre al Politecnico di Milano -. Innanzitutto, la biodiversità è destinata a diventare una componente obbligata delle strategie aziendali, una leva concreta per la gestione del rischio, della compliance, della reputazione e delle strategie di lungo periodo: la regolazione europea e nazionale accelera questo passaggio, ma non è l’unico motore. La vera sfida per le aziende è trasformare iniziative pilota in strategie integrate, dotate di KPI economici e valutazioni di impatto chiare: non esiste transizione ecologica credibile senza un salto di qualità nella capacità di misurare, valorizzare e integrare la biodiversità nei processi decisionali. Infine, la scalabilità delle soluzioni innovative dipende dalla capacità delle imprese più grandi di riconoscerne il valore reale, adottarle e integrarle nelle filiere. Startup e PMI stanno producendo tecnologie avanzate, ma il gap tra disponibilità tecnologica e domanda effettiva è ancora ampio. Anche le istituzioni devono fare la loro parte, garantendo un quadro regolatorio stabile, riducendo le asimmetrie informative e sostenendo gli investimenti”.